堀井香恵は、文具店でのアルバイトと音楽サークルの活動に勤しむ、ごく普通の大学生だ。友人との関係も良好、アルバイトにもやりがいを感じてはいるが、何か物足りない思いを抱えたまま日々を過ごしている。そんななか、自室のクローゼットで、前の住人が置き忘れたと思しきノートを見つける。興味本位でそのノートを手にする香恵。閉じられたノートが開かれたとき、彼女の平凡な日常は大きく変わりはじめるのだった―。

主人公は香恵ですが、読者が心を奪われるのは香恵の部屋に残された伊吹’sノートを書いた真野伊吹の人生だと思う。

どうやら真野伊吹のモデルは著者の長姉とのこと。

それもあってかとても温かいストーリーになっています。

香恵の人柄

エリカ様って初期はめちゃくちゃ純粋な子を演じてましたよね。しかも合ってた。

天然でおっちょこちょいな愛されキャラ。

強い意見を言える訳ではないけど、芯が強い女の子。

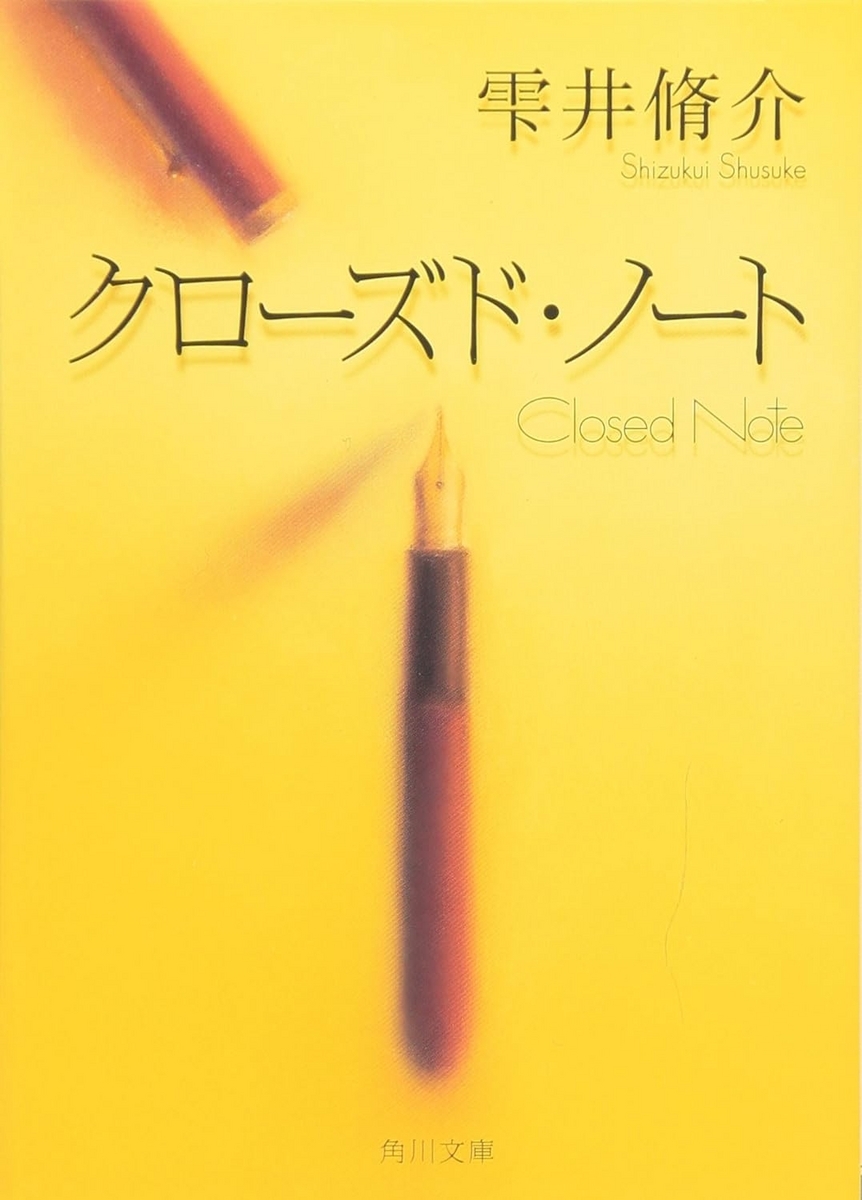

万年筆に愛着を持っていて文具店てバイトを始める。

そしてそこで出会った石飛に恋をする。

しかし友人の葉菜の彼氏(鹿島)から言い寄られたり、葉菜に冷たくされたり踏んだり蹴ったり。

鹿島の猛烈なアタックをちゃんと断った矢先、留学中の葉菜と付き合いを続けておいて、他の女性と肩を組んで歩いて行く鹿島を見つけた。

鹿島さん・・・お願いですから、そんな薄っぺらい生き方で彼女に関わらないでください。まやかしの手で人の輝きを取ろうとしないでください。せめて、言葉と気持ちが等しい人間として、彼女の前に立ってください!

香恵は部屋に残された伊吹’sノートの作者・伊吹に会おうとしたものの、彼女がすでにこの世にいない事を知る。

香恵は泣いたり、怒ったり、石飛の行動や言動に一喜一憂したり、本当にかわいらしい女の子です。

こういう人間って癒される。

「天然とは言われるけど癒し系とは言われない」と悩む香恵ですが、周りは自然に笑顔になっていると思う。

伊吹先生

小学校の教員だった伊吹先生。

その伊吹先生が綴っていた日記。

その中には伊吹先生が日々思っていたこと、クラスのこと、片思いの彼のこと・・・一人の人間の日常が描かれています。

その中で私が好きな一節。

≪4の1では学級会の時間でみんなに意見を求めるとき、「誰々君の意見と同じです」という言い方をする子供が多いらしい。「4の2はどうですか?」と唐沢先生に聞かれたから「うちもそうですよ」と答えた。唐沢先生は、子供たちに「同じ意見禁止」を言い渡したのだとか。もっと一生懸命考えて、安易に他人に同調しないようにさせたいということのようだ。

でも、それは少し強引な気がする。その子の言い方にもよるけれど、「同じ意見」が安易だとは、一概に決めつけられないんじゃないだろうか。自分の意見を主張するのと同様に、「同じ意見」だと思う感性も大事にしてあげたいと思う。

私は小説や映画の主人公の喜びや悲しみに共感するし、先人の言葉で琴線に触れるものは自分の言葉のように思っている。世の中にはいろんな才能を持った人たちがいっぱいいて、私はその人たちに敬意や憧れを抱いている。そういう人たちの意見や考えを自分の中に取り込んで、私という人間の心は豊かになっている。自分だけの意見を言うなんて、育ててあげたい力の一部でしかない。それを無理に強いるのはつまらない。クラスメートに「同じ意見です」と言われた子は、ちょっと嬉しいかもしれないじゃないか。特に仲がよくなくても、そのことで二人の距離が少し縮まったりすることだってあると思う。≫

不登校の女の子のお家の人と手紙のやり取りをしたり、その子と一緒に遊んだり。みんなのそれぞれの些細ないい所を見つけて「伊吹賞」をあげたり。

伊吹先生の想いが正しく生徒に伝わって、それが読者にも伝わって、本当に素敵なハートフルなお話です。

小学校の担任なんて親の代わりでもあります。

だから先生が真剣に向き合えば子供も前を向けるんです。

逆に先生が仕事だからって割り切ってつまらなそ~に教卓に立っていると生徒は不安になるんです。

つまらなくなるんじゃなくて、不安になる。

子供にとって大人ってかなり怖い存在です。

大人の発言一つで左右されてしまうんだから。

小さい頃に出会った素敵な大人って永遠の憧れとして生き続けます。

それだけ大人には責任があるのです。

死してなお、人を助ける

人は死んだら終わりじゃない。

自分は死んでも残された人がいる。

死してなお、人を勇気づけられる人がいる。

それは、アーティストとかスポーツ選手とか、社長とか、そういう特別な人だけじゃない。

自分のちょっとした一言や、何気ない行動や、心がけが誰かの心に火を灯し続けることってあります。

その火は自分が死んでも、相手の心の中で燃え続けます。

この伊吹先生の元になった著者の姉も生前は子供たちへ、そして死後、作者の手を通して読者の心に温かな火を灯してくれたと思います。

自分の生き方や、考えや、思想が実は自分だけに必要なんじゃなくて、名前も顔も知らない誰かの心を温めるかもしれない。

日記も、ブログも、会話も。

発信するということ。残すということ。

名前も顔も知らない、時代も環境も違う誰か。

そんなたくさんの「誰か」がいたから、自分がいる。

そしてそんな「誰か」の一員に自分もいるのだと思った。

最後に、好きな一節。

人類は道具を使う事によって進化したのよ。それへのこだわりがなくなったら人じゃないわよ。

万年筆・・・買おうかな。