≪内容≫

≪内容≫

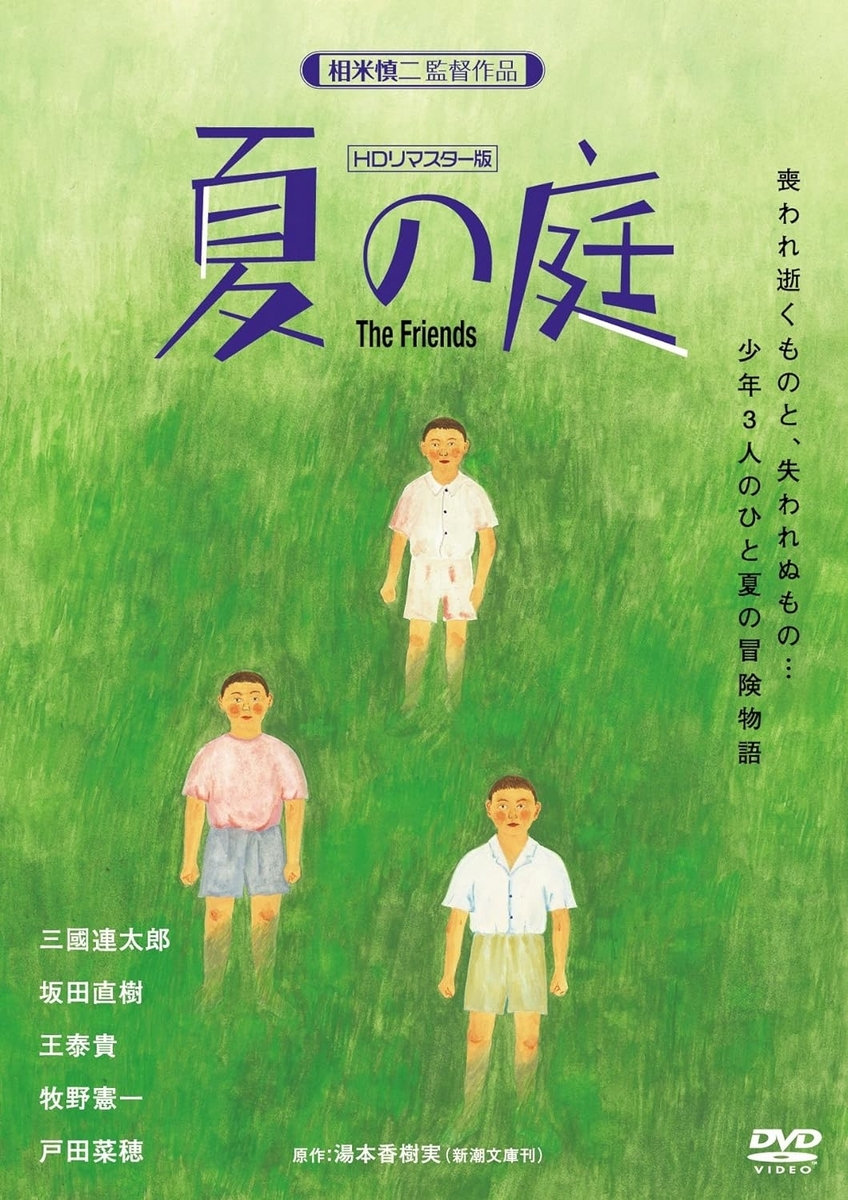

町外れに暮らすひとりの老人をぼくらは「観察」し始めた。生ける屍のような老人が死ぬ瞬間をこの目で見るために。夏休みを迎え、ぼくらの好奇心は日ごと高まるけれど、不思議と老人は元気になっていくようだ――。いつしか少年たちの「観察」は、老人との深い交流へと姿を変え始めていたのだが……。喪われゆくものと、決して失われぬものとに触れた少年たちを描く清新な物語。

児童書って「死」が題材のものが多いんですね。

確かに「死」というものがちょこちょこ目につくようになるのって、中学生くらいだったかな。

私の家は近くに親戚がいないので、いきなり「おじちゃんが死んだから今日の夜から田舎に行くよ」みたいな感じで、本当に実感なかったんですよね。

ただ、本書の表現にもありましたが、棺桶の中のおじちゃんの鼻に綿が詰まってて、元のおじちゃんの記憶がほとんどないから死んでるのと生きてるの違いがわからなくて、そっと頬に触ったら、あり得ない冷たさでね。

多分、生きてて一番びっくりしたと思う。

これほど冷たいものはこの世にないと思った。

死ってなんだ?

この頃、なんか死んだ人のこととか、自分がいつかは死ぬとか、死んだらどうなるんだろうとか、そんなことばっかり考えてしまうんだ。でもさ、頭では人間はいつか死ぬってわかっているつもりでも、全然信じられないんだよな

山下が葬式に行ったことで、三人は「死」とは何だ?という疑問でいっぱいになる。

そして、死体を見るために死にそうな一人暮らしのおじいちゃんの家を張りこむことにする。

ズッコケ三人組を思い出すなーと思いました。笑

太ってる山下とメガネの河辺、そしてぼくこと木山。

男の子のやんちゃってときに感動を生む。女の子だとなかなか無いだろうなぁ~。

男の子のこういうやんちゃな姿勢はほんとうに尊いなぁと思います。

そして、やんちゃなだけじゃなくて実は家族のことをちゃんと考えているんですよね。

初めは好奇心だけで動くくせに、結局人の心を動かして感動に変えちゃうんです、少年って。

いいなぁ。優しい少年は世界を平和にするよ。

おじいちゃんと三人

初めはおじいちゃんの生死を監視しているだけだったが、庭に積み置かれたゴミを捨てたり、山下は家業である魚屋から刺身を持って来て差し入れするなど、なんだか世話を焼いちゃう三人。

その内におじいちゃんと三人は仲良くなっていく。

ホースの角度をちょっと変えると、縁側からも小さな虹を見ることができた。太陽の光の七つの色。それはいつもは見えないけれど、たったひと筋の水の流れによって姿を現す。光はもともとあったのに、その色は隠れていたのだ。たぶん、この世界には隠れているもの、見えないものがいっぱいあるんだろう。虹のように、ほんのちょっとしたことで姿を現わしてくれるものもあれば、長くてつらい道のりの果てに、やっと出会えるものもあるに違いない。ぼくが見つけるのを待っている何かが、今もどこかにひっそりと隠れているのだろうか。

おじいちゃんの家に入り浸るようになった三人。

きれいに整理した庭にコスモスを植えることにした。

おじいちゃんの家の草むしりや、家の手入れなどをして、スイカを食べたりした。

おじいちゃんを見ていたのは自分たちだったのに、いつの間にかおじいちゃんが三人を見守るようになっていった。

三人の親はきっと子どもを見守ってはいません。

子どもの好きなようにやらせて、それを後ろから見守るのではなく、自分の監視下に置くといった感じ。

おじいちゃんと過ごすようになって、三人は自分の悩みを口に出したり、やらされている毎日からやりがいのある毎日に変わっていきます。

子どもってとても臆病なんだよなぁと思います。

親が見ていてくれないと不安なんです。

見ていてくれる大人がいるから前に行けるんです。

親だってそんなにすぐに出来た人間になんかなれません。

働ける内は働きたいと思うもの。人間関係だってまだまだ捨てきれないものもたくさんあるし、若い内に捨ててばかりいたら何の花も咲きません。

だからこそ、おじいちゃんおばあちゃんという存在ってすごく大事なんだなぁと思いました。

おじいちゃんに会ってからの三人はすごく自由な思考になって、自分で考えて判断したり、これからのことを考えたりと生き生きしているんです。

戦争の話も・・・。

三人は「じじぃが死んだら見てやるぜ!」くらいの好奇心で始めたのに、それ以上のたくさんの感情や、知識、行動力を身につけて行きます。

この好奇心が無ければ戦争の話なんて一生聞かなかったかもしれません。

すごいですよね。

ひとつの好奇心でどこまでも広がっていく。

だから、少年少女は好奇心を大事に冒険して欲しいです。

新しい季節

おじいちゃんが死んで、秋が過ぎ、それぞれの進路へ旅立つ三人。

「オレ、もう夜中にトイレにひとりで行けるんだ。こわくないんだ」

ぼくと河辺は一瞬、拍子抜けしたけれど、その時、山下が叫んだ。

「だってオレたち、あの世に知り合いがいるんだ。それってすごく心強くないか!」

ここでね、ぶわ~!っと涙が・・・。

あんなに死を怖がっていた三人が・・・。

すごく素敵な言葉じゃないですか。

だってオレたち、あの世に知り合いがいるんだ。それってすごく心強くないか!

あぁ、こう思えるほど彼らは強くなったんだなぁと。

そして、そう思ったらおじいちゃんとの思い出も、終わりじゃなくて、これからもあるんだって思えて。

死んだら終わりって、その人の思い出は残っても終わりって思ってた。

だけど、終わりじゃないんだなーって。

私があの世に行くときにはきっといるんだなって。

今までも死が関連する小説は色々読んでて、「そこで待っててね」とか「忘れないからね」とか、そういう、まぁ死んだからって終わりじゃない表現は幾つも読んできたけど、これほどしっくりくる表現はなかった。

「あの世に知り合いがいるから、怖くない」って純粋な強さみたいなものを感じます。

あとがきで、作者の湯本さんがご自身の祖父の死に関してお話しているんですが、それも素敵なお話で。

純粋で強く美しいお話でした。

これは、時折読み返したいなぁ・・・と思う一冊です。