≪内容≫

≪内容≫

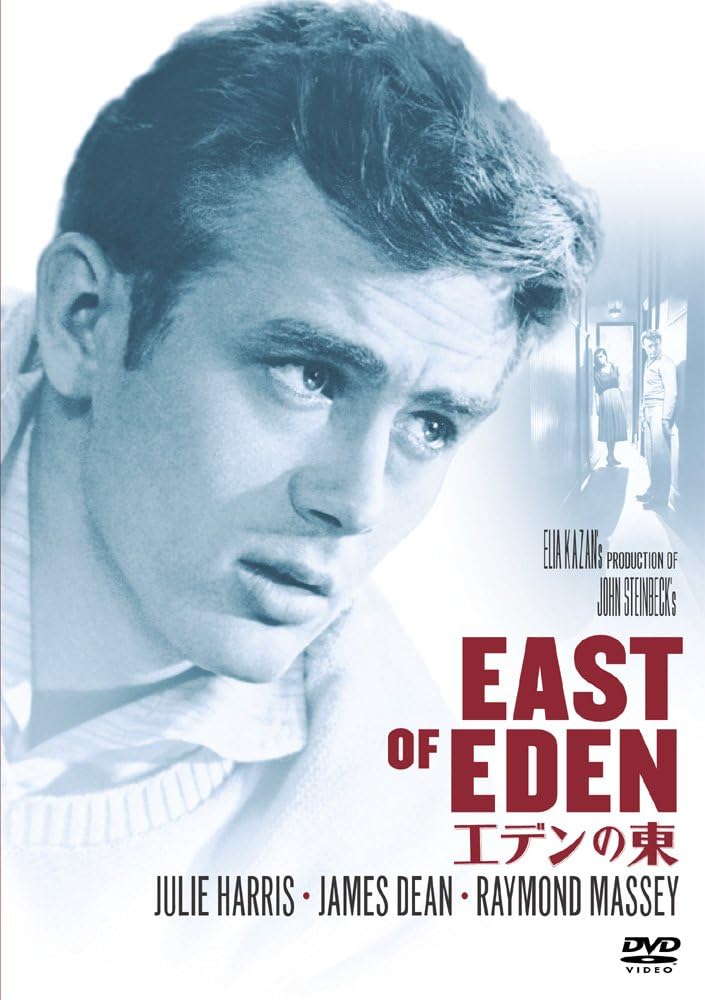

第一次世界大戦下のカリフォルニア州サーリナスを舞台に孤独を抱えたナイーブな青年の青春と家族との確執を描いた作品。旧約聖書の「カインとアベル」を下敷きにしたジョン・スタインベックの原作を、名匠エリア・カザンが監督したジェームス・ディーンの本格デビュー作。

時の洗礼を受けた作品しか読まない・・・的なことを言ったのは、確かノルウェイの先輩だった気がするんですが、時の洗礼を受けたものだけ見ると濃厚すぎて自分がどれだけ無知か思い知らされるな。

兄弟は最初の差別

善人である親父は善人である兄を愛していて、問題児の自分は愛されていない・・・と感じる主人公・キャル。

母は死んだと聞かされているが、実は東の町で商売をしていることを知ったキャルは、母という悪人に似たから自分は愛されないのだと感じる。

その一説はキャルの腑に落ちたが、だからといって愛されないままでいることと同じではない。例え悪人の母に似ていても、善人である父の血も引いてるわけです。キャルはキャルなりの考えで父に愛されようと行動します。

父がレタス業で負った負債(金)を稼いでプレゼントしたのですが、返してこいと言われてしまいます。稼ぐって言ったってまだ子供(と母に言われている)ですので、並大抵のことではないです。自分の足で色んな人に相談し、契約し、頼み込み、得たものなのです。

一方で父は利益を毛嫌いしています。もうこれは変えようもない資質というか、もう父が父であるための一つの自身でもあるわけです。

だから、息子が自分のためにしてくれたことは分かっていても、その信念を曲げるわけにはいかないのです。

本作は聖書の「カインとアベル」がモチーフになっているわけですが、ここはまさにそれを感じさせる1シーン。

神=父だとして、その子供であるカイン(キャル)とアベル(兄)はそれぞれ供物(プレゼント)を用意する。

アベル(兄)は神(父)が求めている肥えた羊の初子(恋人との結婚)を、カイン(キャル)は収穫物(負債した分のお金)を渡す。

しかし、神(父)はカイン(キャル)の収穫物(負債した分のお金)には目くじらを立て、アベル(兄)の肥えた羊の初子(恋人との結婚)を大いに喜ぶのだ。

まさに「私を喜ばせたいのなら私が望むものを捧げろ」というわけです。

相手が望むものを何も考えずに渡せる人間と、自分なりに考えて少しでも助けになるようなものを渡した人間がいて、裁かれるのは後者。

私はなぜ神がカインの収穫物に目をやらなかったのかについて、支配するのに思考が邪魔だったからではないのかな、と思います。

自分の頭で考えて行動するようになれば、それは脅威に発展する。だから考えないようにする。

考えなくていいのだ、お前はただ俺が望むように生きればいいのだ。

そうすれば私はお前に限りなく愛を捧げるだろう。

とでも言うように。

僕らは許される側だ。

キャルと母はそこに疑問を持ってしまう。

どうして?同じ人間なのに。分かろうとしない。

自分の信じる善を押し付け縛ろうとする。決してキャルや母を認めようとはしない。それは奴隷と一緒ですよね。

植民地にした国の国民の思考を奪うために教育を失くした行為と一緒ですよ。それなのに自分は善人であると信じて疑わない父と兄。

そんな兄の恋人アブラは兄を愛しながら苦しみます。

アロンの考える愛は清く正しい

でもそれだけじゃないはずよ時々自分がとても悪く思えて頭が混乱するの

つまりね、母親の代わりに彼は私を善のかたまりと思ってる

彼が愛しているのは本当の私じゃないのよ私はそんな善い女ではないわ

自分の理想を他人に押し付けることほど悪いことはないと思う。それって優しい人に甘えているだけで、受け入れてくれる人に依存しているだけだから。

それなのに自分は良いことをしている、善人であるというのはとても悲しい。そういうことしていると、傷付くのは周りの人間なんですよね。

無意識的な選民思考なんだよな、と思う。差別意識なく自分は優位の立場だと思い込んでる。でも、意識なく自分は弱い人間だと決めつけて責任はすべて他人が背負うものと思い込む方もある。フラットな考え方って実はすんごく難しいのかも知れない。