≪内容≫

≪内容≫

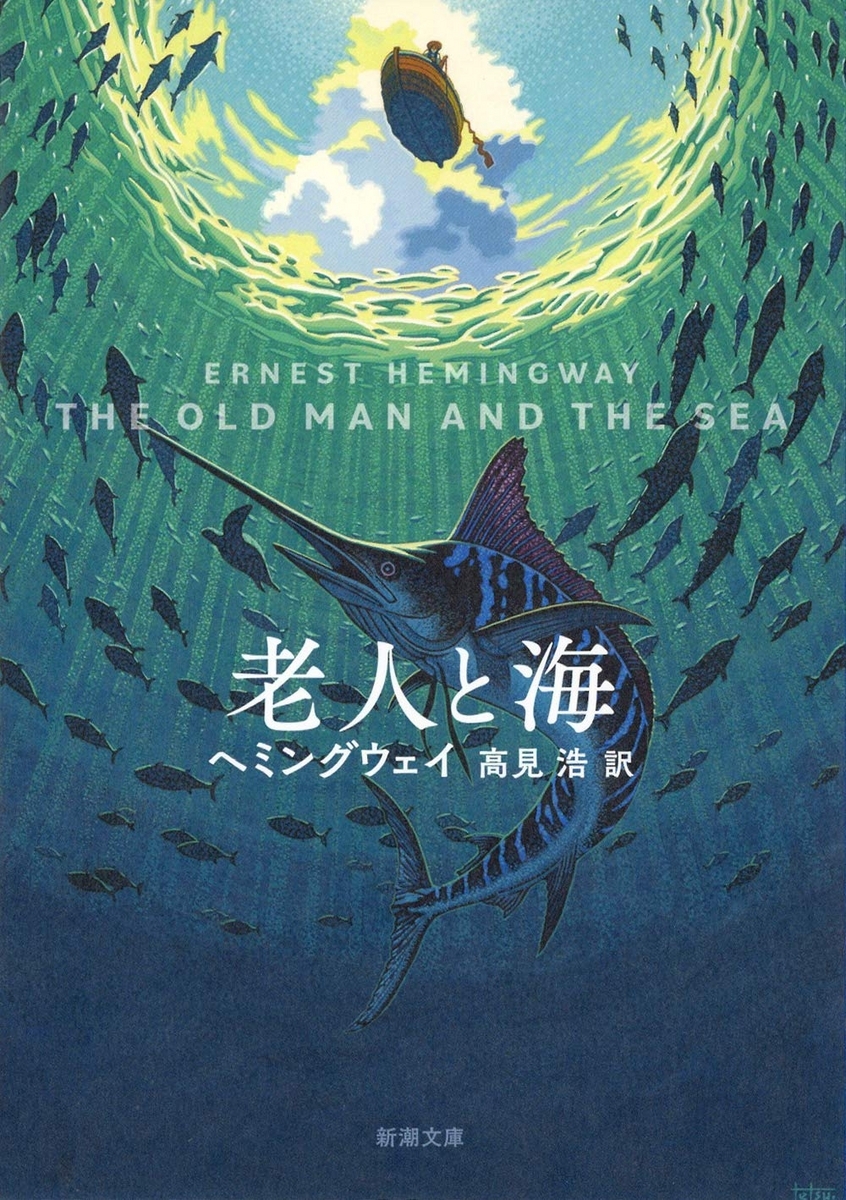

キューバの老漁夫サンチャゴは、長い不漁にもめげず、小舟に乗り、たった一人で出漁する。残りわずかな餌に想像を絶する巨大なカジキマグロがかかった。4日にわたる死闘ののち老人は勝ったが、帰途サメに襲われ、舟にくくりつけた獲物はみるみる食いちぎられてゆく……。徹底した外面描写を用い、大魚を相手に雄々しく闘う老人の姿を通して自然の厳粛さと人間の勇気を謳う名作。

ハードボイルド小説とはなんぞや?と思いググったら、こちらが出てきたので読んでみる。

生きるのに必要なことなんてそんなない

いままでいつも、明け方の太陽はおれの眼を傷つけてきたっけ、と老人は心に思った。だが、おれの眼はまだなんともない。夕方になれば、おれは平気で太陽をまっすぐ見つめることができる。夕方の太陽だって、いまよりもっと強い光をもっているのにな。

しばらく魚には手を出さないほうがいい。夕方はそっとしておいたほうがいいんだ。どんな魚でも、陽の沈むころは扱いにくいものだからな。

そりゃ、鮪よりは食いにくい。だが、そういえば、世の中に、うまい話なんてあるもんじゃない。

冬は朝起きる前に暖房のタイマーをかけないと起きれません。

電子レンジはほぼ毎日使ってるし、このブログだってパソコンで書いてます。

だから、今現在、文明の利器に大変お世話になって生きているのですが、まあ実際なかったらなかったなりの暮らしをするし、なくて死ぬわけじゃないんだよね、ってお話でした。自分的に。

便利便利を追い求めると、物事を自分主体、もしくは人間主体に考えてしまう。その尻拭いは環境汚染だったり動物の絶滅という形で現れます。

便利な方がいい。

だって未だに汲み取り式のトイレだったらやだもん。

だけど、もし日本全国が汲み取り式のトイレだったら疑問に思わないだろうな。

それが普通。さらに全世界がそうだったら更に思わないだろうな。

思う人が出てきたから、便利な世の中になってるし、その恩恵を十分受けまくってるんですけど、それがなきゃ生きていけないわけじゃないのに、便利が当たり前になると、まるでなくなったら生きていけないかのように、自分が不当な扱いを受けてるかのように思ったりなんだり。

しかし、老人はいつも海を女性と考えていた。

それは大きな恵みを、ときには与え、ときにはお預けにするなにものかだ。たとえ荒々しくふるまい、禍いをもたらすことがあったにしても、それは海みずからどうにもしようのないことじゃないか。

月が海を支配しているんだ、それが人間の女たちを支配するように。

この小説というか作者のヘミングウェイはアメリカ人。

彼が生きた時代の欧米の自然観がどうなのかは分かりませんが、この小説って日本人からしたら「せやろな」的なあっさり感すごいと思うんですけど、どうなんでしょう?

お国柄で自然観違うので、自然を人間の支配下に置くのが主流の国からしたらサンチャゴの視点は真新しいのかもしれませんが、共存思考の日本人からしたら「うん。」で終わりそうなんですけど・・・。

自然に対して人間が出来る事なんかなんもないだろ、って思ってるし、自然ありきの人間だと思ってるんで、勇気って違う気がするな。

なんか自然を制そうとしてるというか、自然に勝ち負けを求めてるように聞こえてしまう。

自分の納得できない物事や人間に対して立ち向かうのが勇気だと思うので、自然に納得できないっていう概念がないから、私には響かなかったのかな。

勇気、難し。

いや、海を女性とまでは言わないけど地震とか雪とかに対して支配しようとか思えないですし、思わないから戦おうとも思わない気がする。日本人。

神の怒りじゃ~とかでもなくて、なんかしょうがないこと、みたいな。

仏教でいう無常の教え。

もっと漁がメインで海の男!って話なら戦いっぽかったんですが、そういうエンタメ作品ではないですね。

実際サンチャゴは漁に行かなくても生活できる、というか世話をしてくれる少年がいるので、DEADorALIVE釣れなきゃ死ぬぜ!って感じじゃないんです。

でも生きるって単に食べて寝て呼吸するだけでもないよね

でも生きるために色んな便利機能つけなくても生きていけるよね

っていう風に感じました。

おばあになるまで生きてたら、本作の老人・サンチャゴや「アンナ・カレーニナ」のリョーヴィンの境地に達したい。