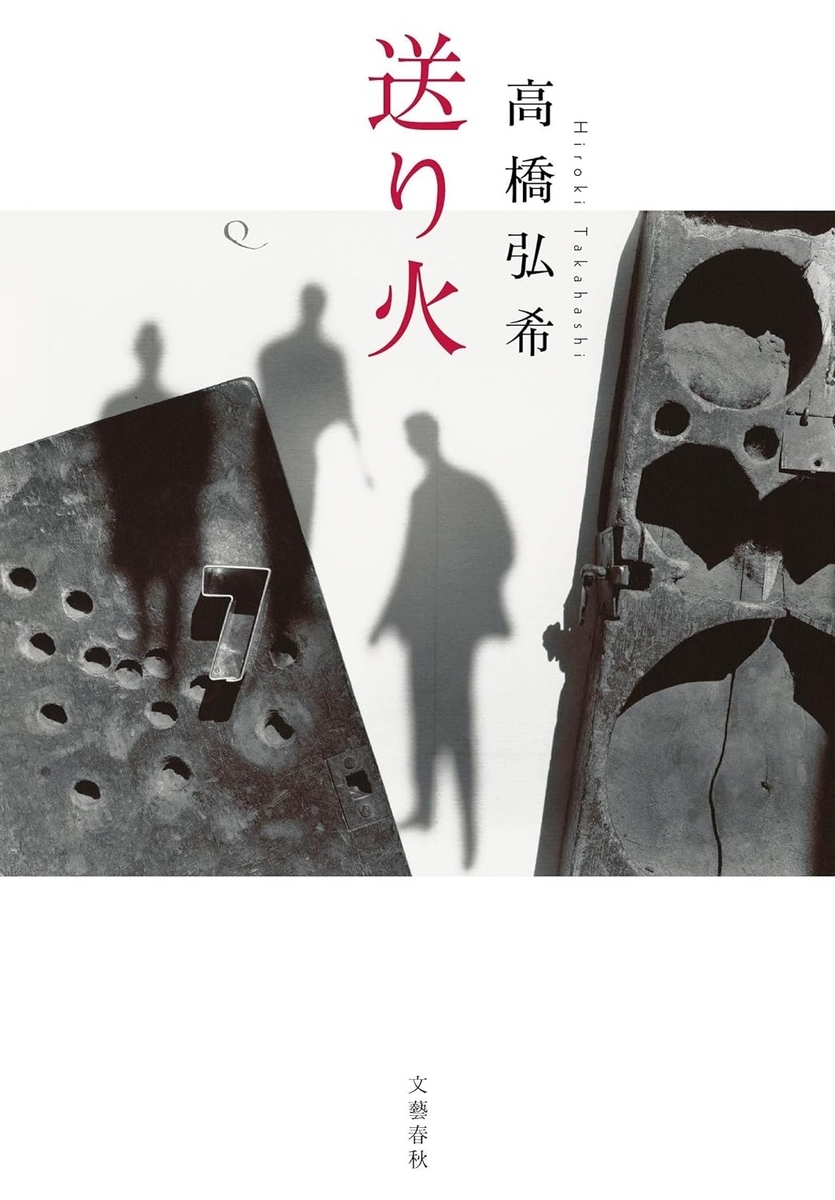

春休み、東京から山間の町に引っ越した中学3年生の少年・歩。新しい中学校は、クラスの人数も少なく、来年には統合されてしまうのだ。クラスの中心にいる晃は、花札を使って物事を決め、いつも負けてみんなのコーラを買ってくるのは稔の役割だ。転校を繰り返した歩は、この土地でも、場所に馴染み、学級に溶け込み、小さな集団に属することができた、と信じていた。

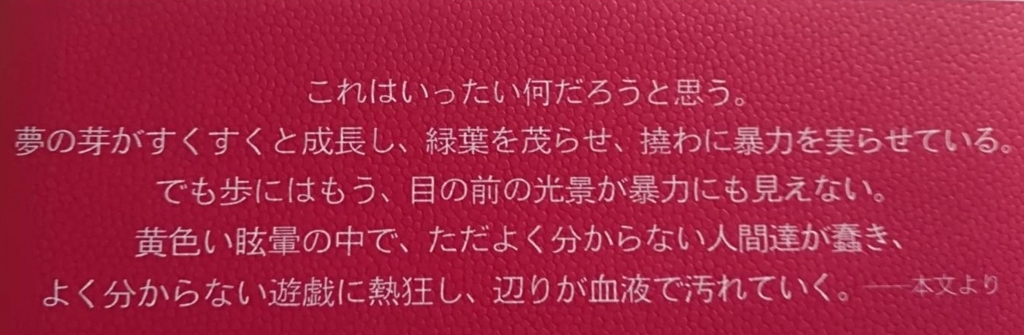

夏休み、歩は家族でねぶた祭りを見に行った。晃からは、河へ火を流す地元の習わしにも誘われる。「河へ火を流す、急流の中を、集落の若衆が三艘の葦船を引いていく。葦船の帆柱には、火が灯されている」しかし、晃との約束の場所にいたのは、数人のクラスメートと、見知らぬ作業着の男だった。やがて始まる、上級生からの伝統といういじめの遊戯。歩にはもう、目の前の光景が暴力にも見えない。黄色い眩暈の中で、ただよく分からない人間たちが蠢き、よく分からない遊戯に熱狂し、辺りが血液で汚れていく。

豊かな自然の中で、すくすくと成長していくはずだった

少年たちは、暴力の果てに何を見たのか――

「圧倒的な文章力がある」「完成度の高い作品」と高く評価された中篇小説。

この帯に惹かれて・・・。

なんか・・・イイッ!!

と思って文庫を待たずして買ってしまった・・・。単行本って高いのよね・・・。

でも、読みたくてしょーがなかったからしょーがない。

そう思わせてくれた作家さんに感謝。

伝統とはなんぞや

この作品に限らずですが、これはこういう本だ、とかこういうテーマだ、とかにしちゃうと一気に世界が狭まる気がして、何と言ったらいいのか分からなくなる。

一応本作に関して言えば、いじめと田舎、だと思うんですけど、これはちょっと結構クールだなぁという感じでした。

東京からきた主人公の歩がいじめられるのかと思いきや、まさかまさかの彼もまたいじめっ子の一人であるという・・・。

この話は転勤族の父親の子供に生まれたゆえなのか、やたら処世術が上手く、他人にも土地にも深くコミットしないことを無意識にしている歩が、青森の廃校間近の学校に転校してきて、そこで小さなグループの一員になる。そこのリーダーは晃で、いじめられっ子は稔だった。その他の子供たちは数合わせ程度で、歩も自分自身はすでに転校が決まっていたから傍観を決め込んでいた。

つまり、誰も晃の稔への暴力は咎めず、それが遊びの延長であるという認識であった。

歩はその素晴らしい客観的視点によって晃の不正を見抜き、稔の本心についてもいいところまで行きそうではあったのだが、渡り鳥は渡り鳥らしくその世界を壊さないようにと距離を置くのであった。

この作品に出てくる田舎の言い伝えや、伝承、お祭り、そしてクライマックスの「上級生からの伝統といういじめの遊戯」。

伝統。

親王と豪族一族が共に津軽へと落ち延び、黒森山を越えてこの土地に住み着き、やがては集落になった。習わしはその頃から、六百年以上続いている。つまりやこの土地の人間は、野良仕事ばかりしてらばって、実は由緒ある血筋なんずやー、

その伝統によって誰かが人を殺し、誰かが殺されようとしてる。

歩はその現場に立ち会うことになった自分に理解が出来ない。自分はこの土地にも場所にも学校にも友達とも馴染めたはずなのに、なぜこんなことになったのだろう?と。

この作品は、ではこの血塗られたいじめの伝統を彼らがぶっつぶすというようなIt的な方向ではなく、その伝統の大元はその国の習わしなのではないか、というところに私は着陸した。

受け継がれる伝統というのは基本的に良いイメージである、と私は思ってた。というかそれしかなくて、悪いものは悪習という名に変わっていると思ってた。しかし、無意識に手渡していたものが実は悪の華だった・・・なんてことは、考えてみればすぐに思い当たりそうでもあった。が、しかし思い当たらなかったのだが・・・

いじめで言うと、ほんとうのいじめっ子は誰なのか?という点をみた。

これはいじめられた経験がある人なら、最初の方でもうピンとくるものなのかもしれない。しかし、私は最後の最後まで分からなかった。

結局のところ、歩を除いたこの田舎の子供たち(夢の芽)は成長途中に暴力という養分を与えられている。

そしてまだ夢の芽である歩にも、このラストをもって与えられたのではないでしょうか・・・。

この後、歩君はどんな花を咲かせるのでしょうか・・・。