《内容》

《内容》

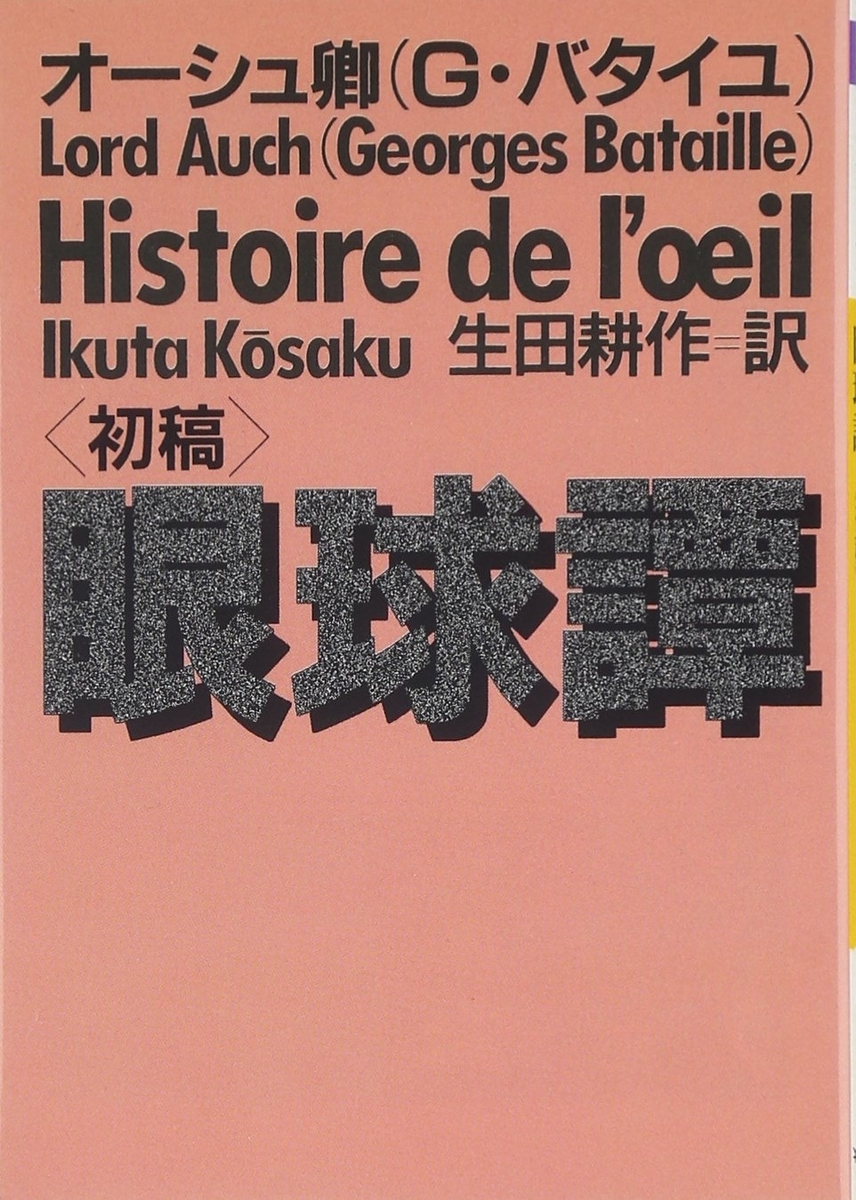

一九二八年にオーシュ卿という匿名で地下出版されたバタイユの最初の小説。本書は、著者が後に新版として改稿したものと比べて全篇にわたって夥しい異同がある。サド以来の傑作と言われるエロティシズム文学として、「球体幻想」を主軸に描き上げた衝撃作であり、二十世紀の文学史上、最も重要な異端文学のひとつとして評価され続けている。

つまらない。何もかもがつまらない。何も楽しくない。

何か変化が欲しい。

そんなときにこの本は超オススメです。

バタイユの哲学本もかなりわくわくしますが、こっちのぶッ飛んでる加減は、読み手の鬱を一蹴します。

小説と映画のエログロ系の良さってこの世界がまっとうに思えるときには分からないかもしれないけど、まっとうに思えないときには救いになる。

卵=白眼、白ワイン=小便

そして≪排尿する≫という言葉から何を連想するのかと尋ねてみると≪剔り出すこと≫と答えるのだった、剃刀で眼玉を、なにか赤いものを、太陽を剔り出すこと。じゃ、玉子からはなにを連想するのか?仔牛の眼玉。頭(仔牛の頭)の色のせいで、それに玉子の白身は眼玉の白身で、黄身は瞳孔だから。

主人公と従妹のシモーヌは淫らな遊びにふける。

しかし、それはいわゆる性行為ではない。

尿を相手に浴びせかけ、時に玉子を尻にねじ込み、時に真っ裸で夜、自転車に乗ったり、他の人間の性を強制的に剔り出すような、狂った遊びを繰り返す。

もっと物語が進むと、僧侶から性欲を引きずり出したり、牛の生の睾丸が出てきたりします。まあご飯食べながら読む本ではないですね。

この物語は狂っている、というかこの世界の多数派ではない人間によって構築されているので、この世界では見れない世界が見れます。

そのひとつが、「卵=白眼、白ワイン=小便」という見方です。

彼らのことを放蕩していると多くの人は見ると思いますが、彼らは放蕩を超えています。

というかこの世界で交わされている「放蕩」という言葉の意味はすでに色褪せているのです。

他の人間にとってはこの世界はまっとうなものに思われる、そのわけはまっとうな人間は去勢された目をしているからだ。彼らが淫らなものを恐れるのはそのためだ。

雄鶏の叫びを耳にするときも、星空の下をさまようときも、彼らはなんの苦悩も体験しない。総じて、世間の人間が≪肉の楽しみ≫を味わうのは、それが色褪せたものであるという条件のもとにおいてだ。

バタイユ節炸裂ですね。

だが、このときを境に私ははっきりとさとったのである。≪肉体の快楽≫と呼び慣わされているものが私の好みに合わないことを、けだしそれらは常に色あせたものであるからだ。私が好きなのは≪穢らわしい≫と見なされているものだけだった。逆に、通常の放蕩では充たされることすら叶わなかった、なぜかといえばそれはひたすら放蕩を穢すだけで、いずれにせよ、高尚な完璧に清潔ななにものかは無疵のまま残されるからだ。私が味わう放蕩は、私の肉体と思考だけではなく、その間に想像しうる一切のものを、すなわち、ただ舞台装置をつとめているだけにすぎない星輝く大空までも穢しつくすのだ。

「けだしそれらは常に色あせたものである」というのはたぶんエロティシズム/バタイユの記事の「美は汚すもの」の引用文にあります。

ほんとうの美、ほんとうの放蕩とは、汚すことにある。

ほんとうの美には、必ず動物性が潜んでいる。

そして、人間の動物的な部分と言えば生理現象である。すなわち、排尿、排便、射精、生理、淫水・・・などなど。

だからこの小説にはそういうものがたくさん出てきます。

こういうのって現実、生きてるこの世界に満足していたら興味ないですよね。

納得出来たり甘んじることができる人にとっては、この思想こそ意味不明かもしれない。

でも私はこの思想が大好きなのです。

生理現象には他にも、汗や涙や鳥肌があり、毛が生えたり、身体が熱くなったり冷たくなったりっていうのがある。そういうものこそ人間的であり純粋で美しいと思うが故に、飾られた世界、特に眼玉主義的なこの世界を「インチキ」と思って仕方ないときがあります。