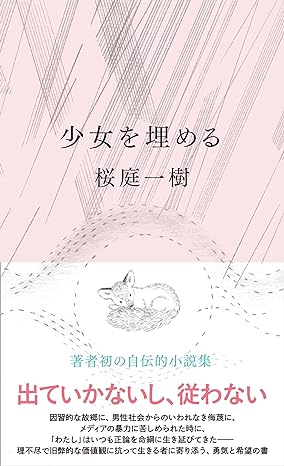

《内容》

「文學界」掲載時から話題を呼んだ自伝的小説「少女を埋める」と、発表後の激動の日々を描いた続篇「キメラ」、書き下ろし「夏の終わり」の3篇を収録。

近しい人間の死を経験したことのあるすべての読者の心にそっと語りかけると同時に、「出ていけ、もしくは従え」と迫る理不尽な共同体に抗う「少女」たちに切実に寄り添う、希望の小説。

桜庭さんのポップで不気味な文体の源は生い立ちや境遇にあるのかな、と思いました。うちの母方の田舎では本家・分家もあり地方の雰囲気はわかるのですが、そこで生きてきたかどうかというのは決定的な違いがあるのだろうな、と思いました。

埋葬と誕生

わたしが故郷の多くの人たちから、弱い子供、弱い女性だと思われ続けたのは、相手の誤解じゃなく、自分でそういう仮面をつけてたからじゃないか、と気づいた。強さ、人とは違う考え、将来への展望がうっかり漏れたら、昔話の猿回しや美少女みたいに土手や城壁に埋められる、と警戒していたのだ。長年、資質や感情は自衛のために隠すべき秘密だった。

桜庭さんの分身である冬子は父の危篤の知らせを受け、鳥取に帰郷する。だが、帰郷しても家に帰るのではなくホテルに泊まってホテルから病院に行くのだ。母が実家にいるのに帰らないとは母娘の関係がよろしくないのかな?と思うが、母は娘の帰郷の知らせを受け迎えにきたりしてフレンドリーなのだった。

独特な母娘の距離感をつなぐのは父親という感じだが、その距離感がどうして生まれたのか、それも地方特有のものなのか、私にはあまりわからない。

ただ冬子が両親を愛していたことはわかるし、母と考え方が違うことでぶつかるのではなく離れることで関係を保っていることもわかる。そしてそれが一つの愛であることも。

「美しすぎる娘、よそ者、異能者、マジョリティとは別の生き方をしようとする者は、共同体に変化を促し、平穏を乱してしまう。だからみんなで穴を掘って埋めちゃうんだよ」

冬子は埋められないように自分を隠してきたのではないだろうか、と気づく。生まれ育った人も街も両親も愛している、共同体は優しく冬子を包むこともする。だけど「出ていけ、もしくは従え」という前提の共同体の前に冬子はありのままではいられない。

埋められるなんていつ時代の話だよ!って思えないのがミソだなぁと思います。続編の「キメラ」では、「少女を埋める」で「出ていかないし、従わない」と言った自分の言葉を信じて戦う話です。

桜庭さん優しげな風貌だし、作風も優しさが滲み出ているけれどその実ファイターなんだなぁ、と思い読んでいました。