≪内容≫

≪内容≫

[ぼくの記憶は80分しかもたない]博士の背広の袖には、そう書かれた古びたメモが留められていた──記憶力を失った博士にとって、私は常に“新しい"家政婦。博士は“初対面"の私に、靴のサイズや誕生日を尋ねた。数字が博士の言葉だった。やがて私の10歳の息子が加わり、ぎこちない日々は驚きと歓びに満ちたものに変わった。あまりに悲しく暖かい、奇跡の愛の物語。第1回本屋大賞受賞。

「数学×愛」という発想がすごすぎる。

数学といったらミステリーにいきそうなモノを愛・・・しかも恋愛じゃない愛・・・。

「何気ない日常」と、人が見落としてしまっている場所にとんでもなく暖かいものがあるのだと見つけて教えてくれる作品。

私

だから私は、ルートが博士に抱擁されるのを見て、ルート以上にうれしかったのだ。

母子家庭で育ち、高校三年生の時に妊娠。

恋人だった大学生は離れていき、母は怒り、ルートは抱擁されることの少ない子であった。

自分の大切な人が自分以外の誰かから大切にされていたら嬉しいですよね。

彼女は父のことを一切知らず、恋人とも疎遠になり、父というものを知らない。

博士の存在は、自分の父のような感覚で、ルートのおじいちゃんのように思っていたのではないかなぁと思います。

私の仕事よりルートを大切に思う博士がいたことで、子供を大切にするということがどういうことなのか学んでいったのだと思います。

2歳で自分のパンツを洗ってたくらいですから、子供は一人でも成長するということを身を持って知っていたので、ルートを一人にすることにそこまで罪悪感はなかった。

誰も自分の育ってきた環境しか知らない。

母も亡くし、家族はルートしかいなくなった私にとって博士の家政婦になったことは家族と向き合う大きな出会いです。

√ルート

博士はいつどんな場合にも、ルートを守ろうとした。どんなに自分が困難な立場にあろうと、ルートは常にずっと多くの助けを必要としているのであり、自分にはそれを与える義務があると考えていた。

(中略)

博士の思いが必ずしも行動によってのみ表わされるとは限らず、目に見えない形で伝わってくることも多かった。しかしルートはそのすべてを漏らさず感じ取っていた。

当然な顔で受け流したり、気付けないままにやり過ごしたりせず、自分が博士から与えられているのは、尊くありがたいものだと分かっていた。

彼は22歳になって博士が亡くなるまで母と一緒にお見舞いに行きます。

そして中学校の数学教師になったのです。

最初からあったものではないからこそ、彼には何が尊いのか分かったのだと思います。

「夏の庭」でも書きましたが、おじいちゃんおばあちゃんの子供を見る目というのは子供にしっかり伝わるんですね。

自分が大切にされている、心配されている、気にかけてもらってる・・・そういうものを感じ取るのは、第三者からは見えても本人は気付けないことが多い。

親の愛に気付くのは大きくなってから。

それまで愛を伝えてくれるのはおじいちゃんおばあちゃん。

私には経験がないけど、そうなのかなぁと思います。

博士

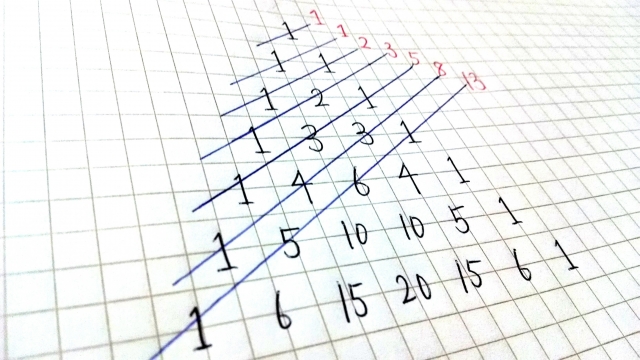

ああ。行けども行けども素数の姿は見えてこない。見渡すかぎりの砂の海なんだ。太陽は容赦なく照りつけ、喉はカラカラ、目はかすんで朦朧としている。あっ、素数だ、と思って駆け寄ってみると、ただの蜃気楼。手をのばしても、つかめるのは熱風だけだ。それでもあきらめずに一歩一歩進んでゆく。地平線の向こうに、澄んだ水をたたえた、素数という名のオアシスが見えてくるまで、あきらめずにね

数学が物語を持つなんてこの本を読むまで想像も出来ませんでした。

「ちっ、この意味不明な数字め!」

とさえ思ってました。

サイン、コサイン、タンジャントが社会の役に立つかー!と数学は大嫌いでしたが、博士のような視点があったら180度変わって見えるのだろうなぁと思う。

色んな数式が出てくるのですが、私は理系が大の苦手なのでそこには触れません。

多分、数式の意味がわかった方が「はぁ~」と悦にひたれると思うのですが、今は読後の暖かくて優しい気持ちのまま終わりたいと思います。

最後の解説は数学者の藤原正彦さんが書かれていて、小川さんが藤原さんにインタビューしたそうです。

ちょっと数学の本読んでみたいなぁと思いました。