≪内容≫

≪内容≫

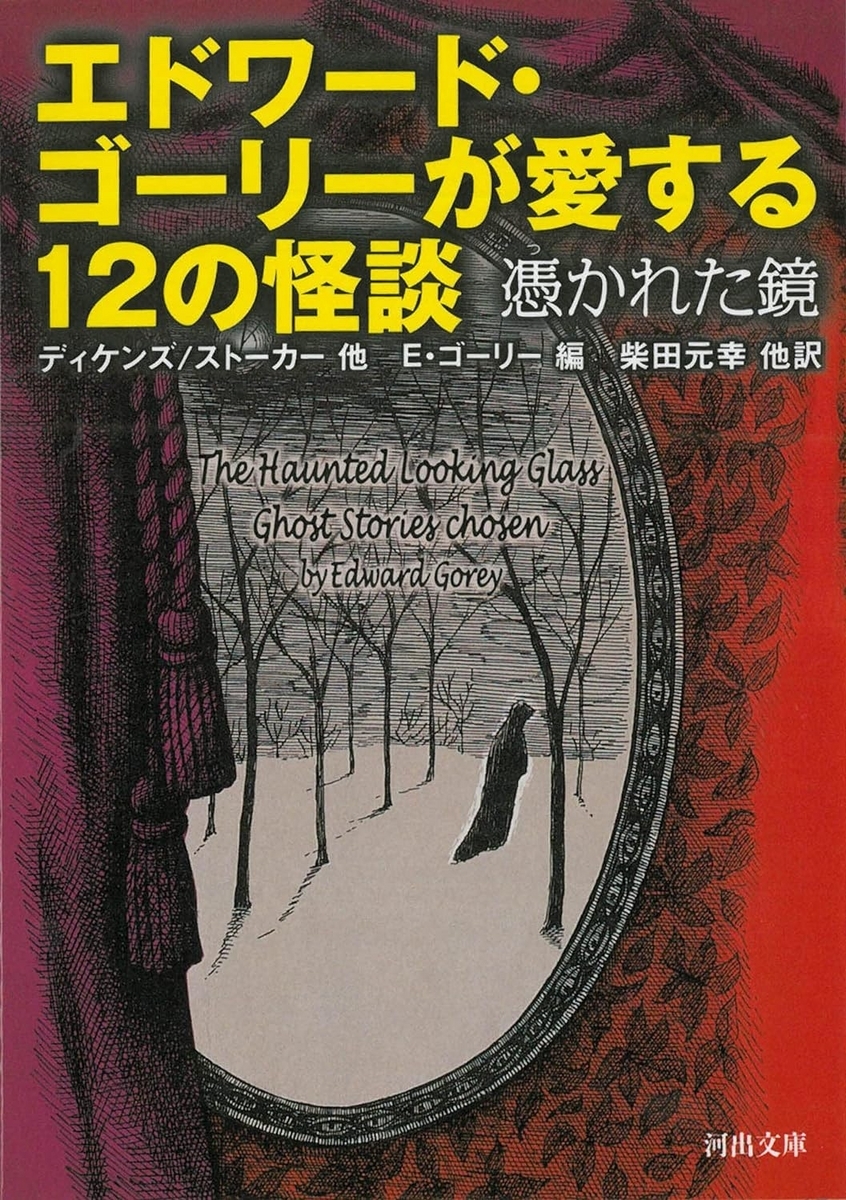

典型的な幽霊屋敷ものから、悪趣味ギリギリの犯罪もの、秘術を上手く料理したミステリまで、奇才ゴーリーによる選りすぐりの怪奇小説アンソロジー。古典的名作「猿の手」(W.W.ジェイコブズ)、「信号手」(C.ディケンズ)も収録。すべての作品に「何か」を予想させる、かなり怖いゴーリーの描き下ろし挿絵付き決定版。

エドワード・ゴーリーが好きです。

有名なのはこの作品かな?

ちょっと不気味な絵本、エドワード・ゴーリーの不条理な世界 - NAVER まとめ

本作を読みたいなと思ったもう一つの理由はxxxHOLiCの猿の手の回が印象深かったので。

漫画もこういうブラックなもの好きだー。

傑作だと思うのは、楳図かずおのおろち。

一番怖いのはB・ストーカーの「判事の家」

誰に聞いてもはっきりとは分からないのだが、何かがあるのは確かで、自分としては銀行のお金全部を積まれてもあの邸には一時間たりともいたくない・・・

という邸を気に入り三か月住むことにしたマルコムソン。

この邸、つまり「判事の家」にある"何か"とは・・・。

大体この手のホラー物語はそんなに怖くない。というかファンタジー的な要素として読んでしまうので、まあ怖いかな?位で済むのですが、この話が私的には飛びぬけて怖い。

分かってる・・・。結末がたぶんそうなるであろうことは分かってる・・・しかし裏切られたい!!嘘だと言ってくれ!!!!というような内容です。

すごいですよね。ほとんど読者にも想像できる最後が途中から描写されてるのに最後まで読ませる力。

出てくる小道具もそれぞれの役割がしっかりある。

無駄な描写がない。という印象です。

一番ワクワクするのはM・R・ジェイムズの「古代文学の秘宝」

ホラー作品における怖いと怖くないの違いは、主人公が逃げ切れるか捕まるかにかかっていると私は思う。

主人公が逃げている段階では、大方の読者はワクワクしてどうなるのだろう?と思うことだろう。そこから逃げ切れれば、「はードキドキした」という高揚感に包まれ、捕まれば「なんて恐ろしいこと・・・」と恐怖に苛まれる。

本作は本書の最後を飾っている。

そのせいか、どの作品よりも冒険的、ミステリー的要素が含まれていて面白い。

ホラーというよりかはオカルトな感じです。

カーズウェルという極悪犯罪者の特徴を一から十まで備えた錬金術師VSイギリスで錬金術に詳しいダニング

の戦いです。

人を呪わば穴二つ。

呪いを返すことは出来る。

しかし呪った人間を助けることは出来ない。

挿絵をゴーリーが描いてるんですが、これもやはりステキです。

おどろおどろしいわ!!!ってなります。表紙からクライマックス。

昔は全然怖いもの読めなかったんですが、大人になってから興味を持つようになってしまいました。

それくらい、現実世界に期待を持てなくなったのかなと思う今日この頃です。

イギリスの古典ホラーが多くネズミの出現率がハンパない。

本書の中で一番怖いのは「八月の炎暑」かもしれない。

霊も超常現象も、冷やかさも薄暗さもない、八月のむっとするような暑さの中で、辿りついた色とりどりの花が咲く家。

そこで目にしたもの。

それこそが一番の恐怖ではないだろうか。

思えば、何か"いわく"がある家や廃墟に行くのは事前情報がある故に一応予測した恐怖ではあるわけです。

そして、こういう作品には必ずおせっかいな老人や女が「昔あるところに・・・」「いいかい、決して夜に家から出てはいけないよ」とか助言を与える。

この二つを無視して突き進んだり、約束を守らなかった故に起こる恐怖というのが大半なんですが、「八月の炎暑」には何もない。

誰も何も知らない。

そんな中で自分に突きつけられたあるモノ。

冷やりとした汗が背中に伝う感触をあなたも味わうはず。