≪内容≫

1957年、秋。ある朝、少女エストレリャは目覚めると、枕の下に父アグスティンの振り子を見つける。エストレリャは父が死んだことを悟る。彼女は回想する。内戦下のスペイン、<南>の町から<北>の地へと引っ越す家族。8歳のエストレリャが過ごした“かもめの家”での暮らしが語られる…。父アグスティンを演じるのはスペインの名優、オメロ・アントヌッティ。

エル・スールとは"南"を意味する言葉でした。

南から北に引っ越してきたエストレリャ一家のお話。

主人公は8歳のエストレリャ。エストレリャが追いかけるのは父の背中でしたが、年齢を重ねるごとに父の神秘性は失われ、エストレリャは混乱し、家族はバラバラになっていく・・・。

親はスーパーマン

正直観たくなかった、というか観なければ知らずに済んだ・・・と思えた作品でした。

主人公エストレリャはダウンジング使いの父親のことを尊敬していたし、自分の父親なんだからこんなことが出来ても普通なのだ、と思っていました。

彼女は父親の力を欲しがり、父親の後をついてダウンジングの助手のようなこともしていました。母親との仲は普通だけど、特に記憶はない。あるのは、輝かしい父親の姿だけ。

エストレリャの初聖体拝受の日に南から父の母親と父の乳母がお祝いのために駆けつけてきました。この南からの風がエストレリャに変化を起こして行きます。

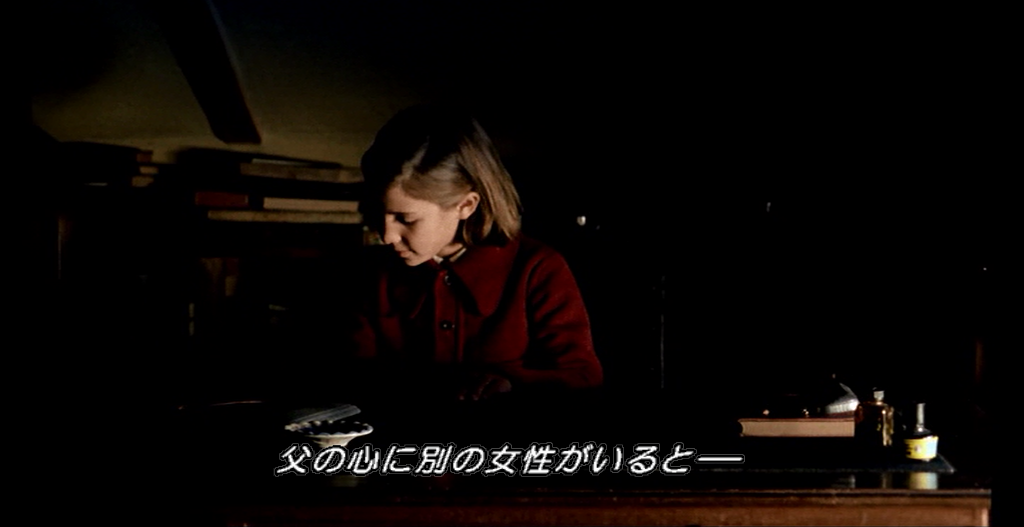

数日後、エストレリャは父の秘密を知る。

ひそかに父親を尾行したり観察したりして彼の心情を探ろうとする。

父は度々夜家からいなくなり、朝方誰にも気付かれないように帰ってくるようになる。そんな状態の中、エストレリャも母親も不安が募っていく。

彼女は家族と距離が離れていく父親への抗議としてベッドの下に隠れることにしました。ダウンジングができる父親ならすぐに探し出せるし、何より慌ててほしかったのだと思います。娘がいなくなって血相を変えて探す父の姿を見れたら、不安もけし飛ぶと思ったのだと思います。

しかし父親のそんな姿は見れなかったのでした。

そこで彼女は父親からの無言のメッセージを受け取ります。父親は自分よりも深い悩みを抱えているのだという事を。

全てが輝かしかった幼少期から、父親の浮気と家出、母親の病気と重苦しい雰囲気の中で育ったエストレリャはだいぶ影のある少女に成長します。

彼女は同級生から好意を寄せられても、それを受け止める心を持っていません。彼女は一人で夜の街を歩く。そんなとき、父親の姿を見つける。

あんなに素晴らしかった父が、人よりも優れているのが当たり前のような父が、煙草の火さえロクにつけられず、道行く人に頼んで火をもらっている。

エストレリャは父親を知らずに追い詰めてしまう。

大人になれば、お酒を飲まなきゃ話せないようなことや、全てに誠実でいられないことや、事故を回避するために笑ってしまうことがあるということを、経験則で知れる。

だけど、子供っていうのはまだその経験が出来る場所にいない。

個人的にはその無邪気さが尊いから、それが誰を傷付けても罪とは思わない。

子供から学ぶ、とはそういうこと。

未来に向かう娘と、過去に生きる父は分かり合えない。

悲しいんだけど真実として、子供は成長しかしない。後退するには後退できるほどの道が出来上がっていないから人を傷つけても真っ直ぐ前に進んでいく。

対して大人はどちらに行くこともできる。自らを鼓舞し前へ前へと前進することも、過去を懐かしみ記憶の中で生きることもできる。

だから子供が前進し大人が後退するときに限り、子供は親を追い越すのだ。

幼い頃、親は、特に父親はなんでもできるスーパーマンだった。その姿を追いかけることができたのは、永遠にその背中にたどり着けないという安心感からだった。

いつまでもいつまでも自分の前には父親という道標があって、そこに向かって走り続ければ何も怖くないと思っていた。

しかし今のエストレリャの前に広がる道の前に立つ人は誰もいない。そこでやっと気付く決別。父親への失望とともに、成長する自分がまるで相手を悲しませているかのようなジレンマ。

親も人間。超人では、ない。でもそれに気付くときってすっごく寂しいんだよね。

![エル・スール HDマスター [DVD] エル・スール HDマスター [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41%2BbXcrfrXL._SL160_.jpg)