≪内容≫

1959年、カンザスの田舎町で一家4人が惨殺される事件が発生。作家トルーマン・カポーティは、事件にかつてない好奇心をそそられ、死刑判決を受けた被告人ペリー・スミスに近づく。6年間に及ぶペリーへの取材を経て、カポーティは衝撃の作品を描き上げた。その名は――「冷血」。しかしその後、彼は一冊の本も完成させることはなかった……。

冷血/カポーティ①と冷血/カポーティ②で書評を書いたときからずっと見たいと思っていた映画です。

小説を知らない人はよく分からない二時間かもしれない。でも私にとってこの二時間はあっという間でした。

本作は小説の主人公である犯人たちが主役なのではなく、「冷血」を執筆したカポーティが主人公です。

二面性に潜む闇

カンザスの田舎町で起きた一家惨殺事件のノンフィクションを書くために刑務所で実刑判決を待つ死刑囚とコンタクトをとる作家・カポーティ。彼の代表作はこれが一番有名でしょう。

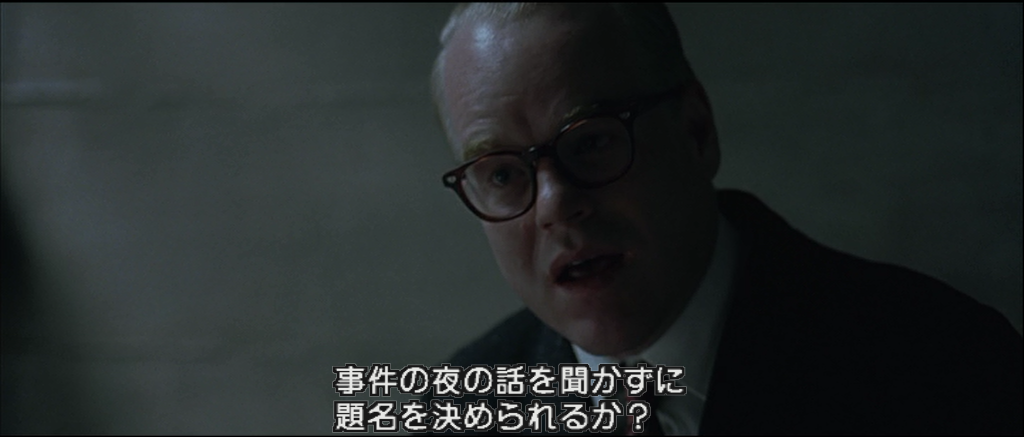

わりと早い段階で「冷血」というタイトルを決めていたくせに、犯人の一人・ペリーから聞かれても一切答えなかったカポーティ。

彼は囚人にはやさしく寄り添うような対応でたくみに話を聞きだすが、一旦刑務所から出て自分の華やかな生活に戻ると彼らの話を面白おかしい笑いのネタとして使ってしまう。

この狂気で奇妙な非情さに一番戸惑っているのがカポーティ自身なのでした。死刑囚たちの話には彼自身共感せざるを得ない部分もありましたが、それを肯定することは今いる生活、作り上げてきた自分を壊すことでもあります。

村上春樹はよく物語は地下に潜る感覚、とエッセイなどで語っていますが、

一人で物事を掘り下げて考えるのは実はすごく危険なことなのかもしれない、ということがよくわかるのがこの映画です。

弱いとか、強いとか言うのではなくて、言うなれば感受性というのかなぁ。

カポーティが独房から戻ってくるためには社交界レベルの強い明かりがなければいけなかったのかなぁと。

おそらく、カポーティは独房でペリーと話すときはペリーに、社交界で話すときはそのときのメンバーに同化しているんだと思います。

深く物事を掘り下げる対象が自分ではないとき。

こういう事件や相手からの相談内容とか、そういう他者の物事に入り込んでいくときの出口は自分です。だから自分がないと戻ってこれないんだと思います。戻れなければ永遠に掘り下げ続けるか、掘り下げた場所に閉じ込められる。それが怖いから違う場所を並行するのです。

それって器用に見えますが、すごく辛いなあ、と思いました。

本当にカポーティが器用で非情なら、死刑執行を見届けたりしない。そして、結果的にペリーの絞首刑を見てカポーティは死を引き受けたのだと思います。

穢れって古くからありますが、目に見えないけどあると思う時があります。

お葬式のあとって塩をもらうじゃないですか。もしくは家に入る前に家の人にかけてもらう。

死っていうのは悪いことではないですが、生きる者にとってすごく強い力がある気がします。死者に意図はなく、無意識に生者が受け取ってしまうもの。

タフっていうのはひとつの才能だと本気で思う。そして死は、無意識に生きている人間を誘うんだよな。

![カポーティ [DVD] カポーティ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/417zkE3O5DL._SL160_.jpg)